Cette rubrique est destinée à vous apporter des informations sur les milieux naturels et la biodiversité. Vous y trouverez également des conseils pour améliorer la place de l’environnement et de la biodiversité à l’échelle de vos jardins et terrains personnels.

Le choix des végétaux à favoriser, la mise en place de haies champêtres, la création de micro-habitats ou encore la réalisation et la pose d’aménagements spécialisés comme les nichoirs ou les gîtes sont autant de solutions bénéfiques pour favoriser un regain de biodiversité au sein d’un jardin et ce quelque soit sa taille et sa localisation.

Les nichoirs

Avant toute chose il est important de rappeler que les nichoirs ne prévalent pas sur la présence d’arbres, arbustes et haies qui seront naturellement bien plus favorables à l’installation de nichées sur votre terrain. Cependant lorsque la végétation autonome manque et que vous n’êtes pas en capacité de combler ce manque, alors les nichoirs peuvent apporter une plus value.

Les nichoirs, leurs caractéristiques et leurs dimensionnements sont généralement adaptés à une espèce ou un groupe d’espèces. Quoi qu’il en soi le trou d’entrée et d’envol d’un nichoir devra toujours être positionné vers l’Est en direction du soleil levant.

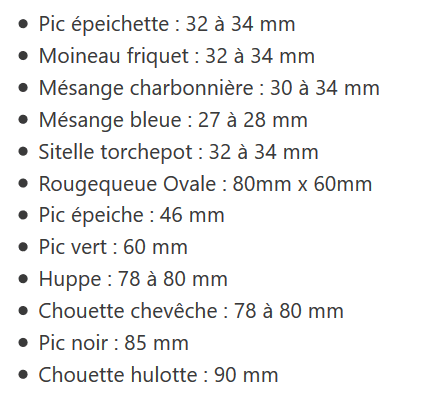

Les dimensionnements, caractéristiques, diamètres d’entrée et localisations devront être adaptés à l’espèce ciblée.

Vous trouverez ci-dessous, des plans, conseils et caractéristiques qui vous aideront à gagner en pertinence lors de l’installation de vos nichoirs.

Réussir son nichoir

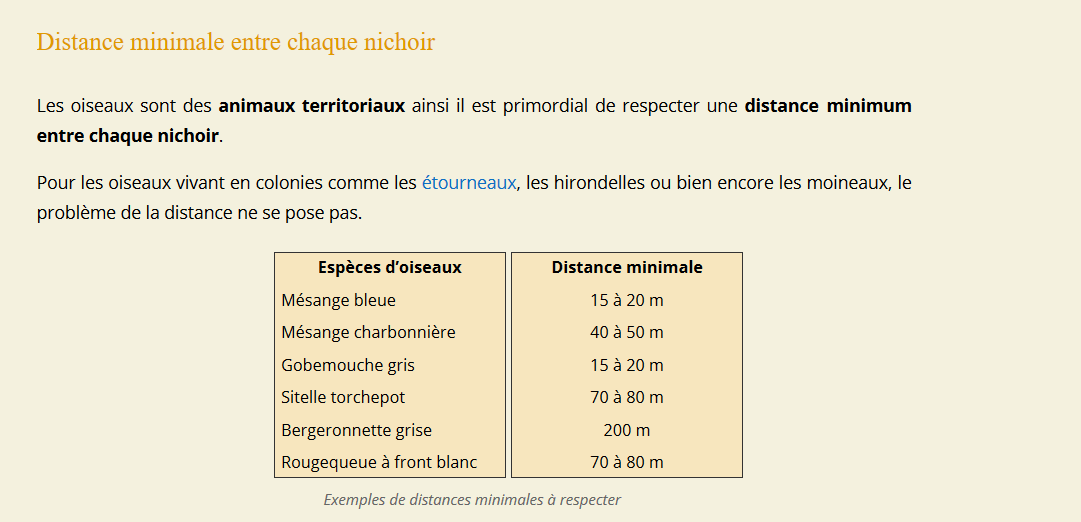

Toutes les conditions de confort et de sécurité pour que les oiseaux réussissent leur nichée doivent être réunies. Le nichoir doit être suffisamment grand, avec une base de 12*12 centimètres et une hauteur de 15 centimètres minimum entre le trou d’envol et le fond du nichoir (sauf préconisations contraires).

Il doit être résistant et imperméable aux intempéries. Évitez donc les nichoirs aux parois trop minces, montés de façon bancale ou présentant des fissures. Il doit reproduire au mieux les conditions naturelles. L’intérieur est laissé brut, non traité et non raboté pour que les oiseaux puissent sortie en s’agrippant aux rugosités du bois. L’extérieur est de couleur neutre, le mieux étant de le laisser se patiner ou de le recouvrir d’écorce.

Chaque espèce possédant des exigences particulières, le nichoir doit être adapté à l’oiseau que vous souhaitez accueillir en vérifiant bien que l’environnement immédiat demeure favorable à l’espèce.

Les nichoirs semi-ouverts

Certaines espèces ont besoin d’un trou d’envoi assez vaste et utilisent les nichoirs semi- ouverts : les Bergeronnettes grises et des ruisseaux, le Troglodyte mignon, le Gobemouche gris, le Rouge-queue noir et le Rouge-gorge. Ces nichoirs sont à installer de préférence sur un mur, dans un endroit calme, à une hauteur de 1,50 à 3 mètres.

Matériaux

Choisissez un bois résistant à l’humidité: mélèze, pin, cèdre rouge, chêne, contre- plaqué marine. Prescrivez les contre-plaqués classiques et les agglomérés qui gonflent à l’humidité, et le métal ou le plastique qui favorisent la condensation. L’épaisseur conseillée est de 2 centimètres. N’employez pas une épaisseur de moins de 1 centimètre.

Des nichoirs prêts-à-poser, très résistants, existent aussi en béton de bois.

Pour ceux qui ne se sentent pas une âme de bricoleur, il est possible de fabriquer un nichoir de fortune avec un pot de fleur en terre cuite d’un diamètre de 15 cm environ. Agrandissez le trou d’écoulement au diamètre souhaité ou bien cassez la moitié du fond du pot pour obtenir un nichoir semi-ouvert. Fixez-le solidement contre un mur ou une poutre.

Protection du bois

L’intérieur du nichoir doit impérativement rester brut.

Par ailleurs, il faut éviter de vernir, peindre au traiter l’extérieur du nichoir car les produits utilisés peuvent être répulsifs voire toxiques pour les oiseaux. Certains bois, comme le mélèze au le cèdre rouge, sont imputrescibles ; d’autres sont déjà traités (par des sels de cuivre au de borax) et n’ont pas besoin d’être protégés. Sinon, préférez d’imprégnation à la cire d’abeille, les lasures utilisées en apiculture ou l’huile de lin, inoffensifs pour l’environnement. Pour lancer les bois clairs, le brou de noix peut être utilisé.

Trucs de fabrication

Pour un montage solide, utilisez des vis galvanisées plutôt que des clous. Pour, éviter qu’il ne se décroche malencontreusement, le fond du nichoir doit être pris par les côtés, la façade et le das du nichoir. Il peut être percé de quelques trous de 5 mm environ pour favoriser la ventilation du nichoir.

Si le bois est trop lisse, pratiquez des rainures horizontales à l’intérieur du nichoir.

Le toit (au bien un des côtés) doit être amovible pour le nettoyage automnal du nichoir. Il suffit de le fixer par une charnière (une bande de cuir ou de chambre à air). Placez une cale à l’avant du toit pour le maintenir latéralement et fermez-le par un système de fixation (crochets ou deux cavaliers retenus par un morceau de fil de fer).

Pour limiter le risque de prédation, disposez un coin en bois à l’intérieur des nichoirs « boîte » sous le trou d’envol.

La pose du nichoir

Son emplacement

Jamais en plein soleil ou à l’ombre complète. Le trou d’envol doit être à l’opposé des vents dominants et le nichoir légèrement penché vers l’avant pour protéger les oiseaux des intempéries. Son orientation Est, sud-Est est conseillée.

Le nichoir doit être installé dans un endroit calme, sur un mur ou un arbre, hors de portée des curieux à deux ou quatre pattes. Évitez de le fixer sur un hêtre ou un arbre recouvert de mousse, car leur tronc est humide, ni aux branches d’un peuplier ou d’un bouleau car elles sont fragiles.

Si après plusieurs années, le nichoir n’a jamais été occupé, vérifiez que vous avez bien respecté tous nos conseils et cherchez un autre emplacement.

La fixation

Veillez à ce que le nichoir soit solidement fixé. La barre de fixation doit être vissée sur le nichoir. Pour éviter de blesser l’arbre et pour resserrer la fixation, disposez un morceau de planche ou de bois entre le tronc et le fil de fixation, de préférence du fil électrique gainé.

La période d’installation

Dès l’automne ou au début de l’hiver car certains oiseaux, comme les mésanges, recherchent très tôt les sites favorables et d’autres, comme le troglodyte mignon, y dorment parfois en hiver.

La protection contre les prédateurs

Évitez de disposer le nichoir au faîte d’un mur ou à proximité de branches horizontales, facilement accessibles aux chats et autres prédateurs. Supprimez le perchoir éventuellement incorporé au nichoir qui leur facilite l’accès. Une plaque métallique auteur du trou d’envol empêchera les pies, lérots et écureuils de l’agrandir pour détruire la nichée.

Contre les grimpeurs, vous pouvez fixer auteur du tronc une chaine-herse ou bien des branches épineuses dirigées vers le bas, voire du barbelé ou une plaque métallique.

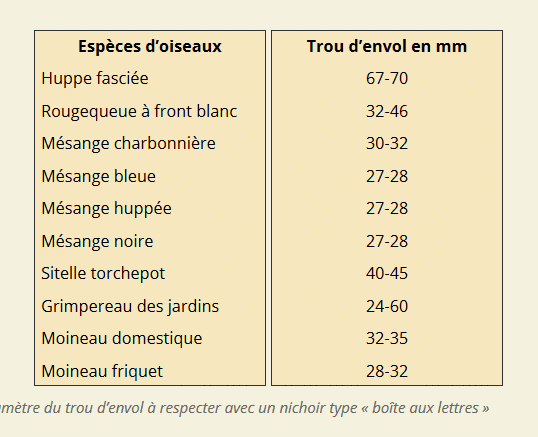

Le nombre de nichoirs à installer

La plupart des oiseaux défendent leur territoire centre les intrus de la même espèce. II est donc inutile, voire néfaste, de disposer en trop forte densité des nichoirs destines a une même espèce (même type, même diamètre de trou d’envol).

Aussi, il est bon de varier les modèles de nichoirs et de respecter des distances minimales entre deux nichoirs identiques :

- 15 a 20 m pour la Mésange bleue, le gobemouche gris

- 40 a 50 m pour la Mésange charbonnière

- 70 a 80 m pour le Rouge-queue a front blanc, la Sittelle torchepot

- 200 m pour la Bergeronnette grise.

Par contre, les moineaux friquet et domestique ou l’étourneau sansonnet peuvent nicher en colonie et les nichoirs peuvent être proches les uns des autres.

Des diamètres spécifiques pour chaque espèce

Comme expliqué plus haut, un nichoir cible souvent une seule et même espèce et quelques critères sont très importants à prendre en compte et plus particulièrement le diamètre des trous d’entrée et de sortie ainsi que les distances minimales entre chaque nichoir. Ci-dessous une liste non exhaustive des différents diamètres à prendre en compte lors de la création de vos nichoirs et des distances à respecter lors de la pose.

De nombreuses informations complémentaires sont disponibles, sur une multitude de sites et de ressources partagées par différents organismes, et vous permettront d’affiner vos recherches et d’adapter vos nichoirs en fonction des espèces identifiées sur votre terrain.

Suivre et entretenir un nichoir

N’entrez pas dans la vie intime de vos hôtes en ouvrant le nichoir, ils risqueraient d’abandonner leur progéniture. Équipés de jumelles, à l’affût, vous pourrez suivre de loin l’évolution de la couvée et l’envol potentiel des jeunes.

Chaque année après la saison de nidification, vous pourrez nettoyer le nichoir pour prévenir les risques de maladies et les invasions de parasites. Videz-le de tous ses matériaux et brossez l’intérieur. Si besoin, passez un coup de chalumeau pour détruire les parasites. Réparez le nichoir si nécessaire et vérifiez la fixation.

Effectuez ces travaux après la période de reproduction; l’idéal étant en octobre-novembre car il y aura alors peu de risques de déloger des chauves souris en repos ou tout autre espèces occupant le nichoir temporairement.

Quelques plans de construction

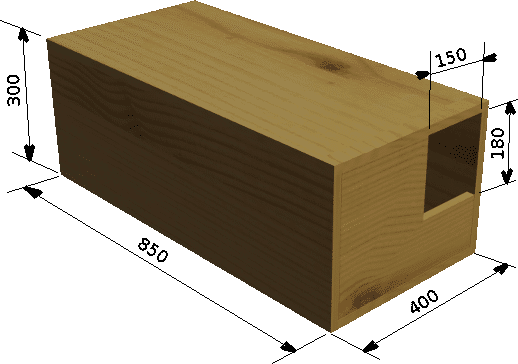

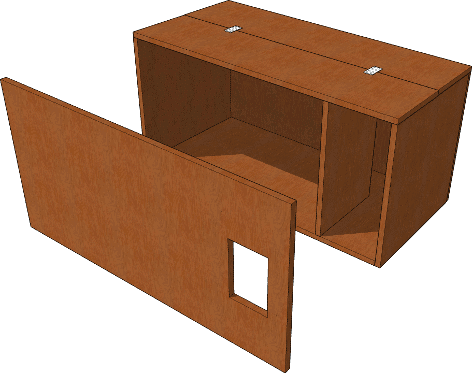

Nichoir pour Chouette hulotte

Nichoir pour Effraie des clochers

Attention : le nichoir devra absolument contenir une trappe sur le premier tiers avant afin de maintenir le nichoir dans l’obscurité totale comme en témoigne l’image ci-dessous

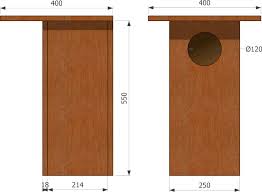

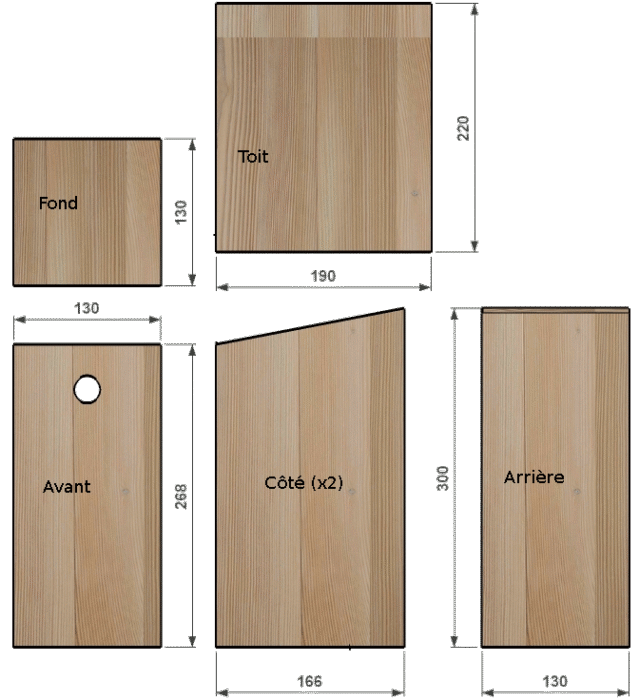

Exemple de nichoir pour les passereaux

Les diamètre du trou sera à adapter en fonction de l’espèce ciblée

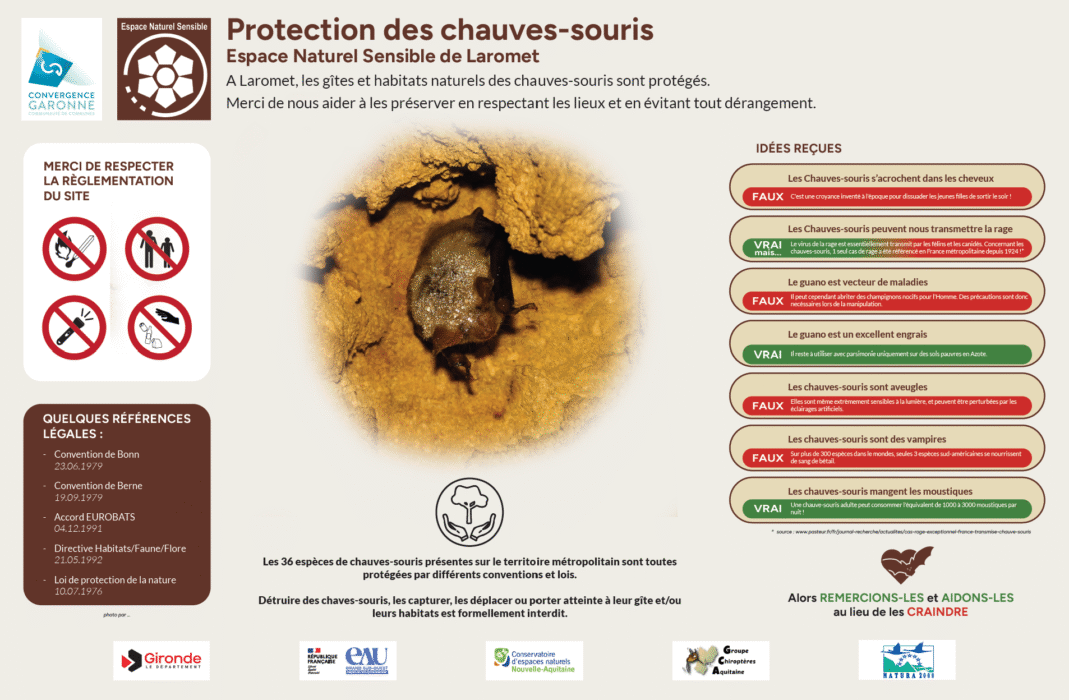

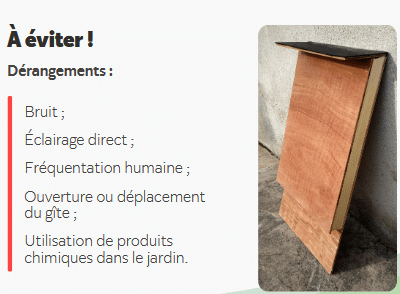

Les gîtes à chauves-souris

Comme précisé en tête de cette page, les nichoirs ou gîte ne doivent être mis en place que si et seulement si les habitats et supports naturels sont absents et que vous êtes dans l’incapacité de favoriser leur réapparition et ou leur conservation. Un gîte ou nichoir artificiel ne remplacera jamais une haie, des arbres matures ou la présence de granges et de bâtiments ouverts. Il y a donc un intérêt prioritaire à protéger et valoriser les gîtes naturels existants.

Dans le cas d’absence de supports naturels, il est alors pertinent de réfléchir à la création et la mise en place de supports de vie artificiels. Les gîtes à chauves-souris doivent être réalisés en bois non traité, brute et non poncés sur les parties intérieures. Les gîtes doivent être orientés vers le Sud Est ou le Sud Ouest en évitant les vents dominants. En effet, la régulation des températures à l’intérieur du gîte sera un élément primordial pour l’installation d’un groupe de chauve-souris.

La hauteur de pose sera également un élément fort à prendre en compte pour permettre une bonne accessibilité au gîte, l’idéal étant entre 3 et 6 mètres de hauteur. Ils peuvent être placés sur un arbre mais également sur la façade d’un bâtiment en respectant les orientations pré-citées.

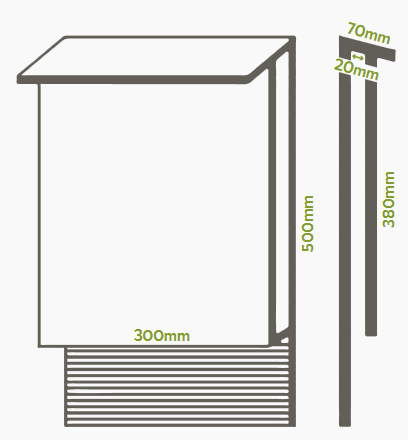

Dimensions

Attentions particulières

Pour ceux qui n’auraient pas le temps ou les moyens de construire leurs propres gîtes à chauves-souris, il existe de nombreux sites qui commercialisent ce genre d’abri. N’hésitez pas à faire quelques recherches si vous en avez besoin.

Les abris à hérissons

Il est présent en Europe de l’ouest et se retrouve dans des habitats très variés. Il fréquente aussi bien la ville que la campagne à condition qu’il puisse trouver des abris et de la nourriture (insectes, escargots…) Il est surtout actif au crépuscule et la nuit et observable du printemps à l’automne lorsque la température dépasse les 10 degrés. Il tombe entre en léthargie en hiver mais se réveille au moins une fois pour changer de nid.

Jusqu’ici, le petit mammifère aux 8 000 épines sur le dos était classé « en préoccupation mineure » par Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) , dont la liste recense les espèces animales et végétales à risque d’extinction sur la planète. Dorénavant, il apparaît dans la catégorie « quasi menacée ». Autrement dit, le hérisson pourrait disparaître à court ou moyen termes si des mesures de conservation spécifiques ne sont pas mises en œuvre.

Selon l’UICN, des déclins importants des populations de hérisson « ont été observés dans plus de la moitié des pays où cette espèce est présente », notamment au Royaume-Uni, en Norvège, en Suède, au Danemark, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Autriche. En France, leur nombre a diminué au cours de la dernière décennie de 16 à 33 % selon les régions.

En cause : la dégradation de ses habitats naturels (forêts, prairies et champs) et leur fragmentation. En effet, les clôtures les empêchent de se déplacer et les collisions sur la route sont particulièrement meurtrières.

Les propriétaires de jardin peuvent contribuer à la protection des hérissons en leur aménageant des points de passage dans les clôtures, en évitant les pesticides, en laissant des coins sauvages en friche et en étant vigilants lorsqu’ils passent la tondeuse.

Vous pouvez également imaginer l’aménagement ou la création d’abris qui lui sont destinés. L’emplacement sera la première des vigilances à avoir. Comme décrit ci-dessus, le hérisson a tendance à longer les limites physiques d’un terrain. Il est donc primordial d’implanter votre abri le long d’un clôture, limite de jardins, muret ou balustrade.

Côté aménagement, le hérisson se satisfera d’un tas de bois dont les éléments de la ligne posée au sol sont suffisamment espacés pour lui permettre l’accès. Ne pas hésiter à ajouter entre le rondin quelques amas de paille et de végétation sèche avec lesquels il constituera son nid douillé.

Mais pour les plus imaginatifs et créatifs d’entre vous il est tout à fait possible de construire une réelle petite cabane cinq étoiles pour nos chers amis des jardins. La forme et la taille de l’abri comptent peu, il sera par contre important de l’intégrer dans une végétation suffisamment dense pour lui offrir un cadre de vie favorable.

N’oublions pas que les hérissons sont d’excellents auxiliaires pour les jardins et les cultures maraichères car ils luttent contre la propagation des limaces et escargots, véritables ravageurs de nos potagers. Alors, mettons tout de notre côté pour leurs offrir les meilleurs gîtes… Quant aux couverts, ne vous en faites, ils sauront se débrouiller tout seuls !

Les microhabitats

Le bois comme support de vie

Nous évoquons souvent, comme présenté ci-dessus, des aménagements spécifiques destinés à une ou plusieurs espèce(s) d’un même groupe. Pourtant il existe de nombreux aménagements, simples à réaliser, pouvant servir d’habitats à bon nombres d’espèces.

Les tas de bois, composés de branches plus ou moins grosses, de rondins, de feuilles mortes et autres matières sèches, constituent de magnifiques micro-habitats pour de nombreuses espèces. Le bois pourra accueillir différents invertébrés et décomposeurs comme les vers, les insectes, les araignées et toutes sortes de myriapodes (millepattes) qui attireront eux-mêmes par extension diverses prédateurs comme les oiseaux, les micro-mammifères ou encore des reptiles comme les serpents et autres lézards.

Et n’oublions pas toute la microbiote du bois qui joue un rôle premier dans la chaine alimentaire. Les mousses et autres champignons qui vont évoluer au fur et à mesure de la dégradation du bois, apportent une plus value considérable à la niche écologique.

Un pierrier et tout renait

La pierre est un minéral très intéressant pour la vie sauvage et encore plus dans notre région lorsqu’il s’agit de pierres calcaires. En effet, le calcaire est poreux ce qui permet la présence de nombreux interstices et micro-cavités plus que favorables à la vie est invertébrés.

De plus, de par sa composition, les pierres permettent une régulation des températures et maintient fraicheur en été et douceur en hiver rendant cet aménagement très attrayant pour les serpents et autres reptiles. L’ombre et l’humidité maintenue proche du sol rend les terrains sous les pierriers faciles à travailler et à creuser permettant l’accueil régulier de différentes de micro-mammifères comme les campagnols et les mulots. Et dans le cas ou le tas de pierre serait suffisamment conséquent et les espaces entre les pierres suffisamment larges, ces aménagements peuvent accueillir les gîtes de mammifères beaucoup plus grands comme les renards ou encore les blaireau.

Et pour finir, n’oublions pas que certaines espèces végétales sont dépendantes de la présence de la pierre à proximité pour se fixer. C’est le cas de sédum et de bon nombres d’espèces de pelouses sèches calcicoles comme certaines orchidées.

Les hôtels à insectes

Tout le monde connait aujourd’hui les hôtel à insectes ! Ils connaissent leur heure de gloire depuis maintenant quelques années. Et pourtant, comme bien d’autres aménagements, ils ne doivent pas être systématiques et ne combleront jamais un manque de diversité floristique. Aussi, il sera bien plus favorable d’imaginer des plantations variées, de laisser du bois mort en place ou de maintenir de l’herbe sèche et de la paille au sol. Cependant, ils peuvent apporter une plus value sur des terrains de petites tailles, dépourvus ou limités en termes de végétation, et offriront de toute manière un support de pédagogie et de sensibilisation.

Le plus important à retenir lorsque l’on parle d’hôtels à insectes est bien la diversité des éléments à intégrer dans l’aménagement. Les feuilles mortes, le bois mort, la paille au sol, les tuiles, les pots de fleurs remplis de pailles, des tiges creuses fermées avec du torchis, des briques, de l’écorce, et cetera. Presque tout est bon à prendre quand il s’agit d’hôtels à insectes. Le plus important est de ne pas se tromper dans son organisation ! Vous devez absolument tout faire pour vous rapprocher au mieux de ce que l’on retrouve dans les milieux naturels et rien de mieux pour ça que d’observer comment les sols sont composés en forêt. La litières composée de feuilles mortes, branchettes et autres matières en décomposition se trouvent au sol. Ensuite viendront les branches, l’écorce et autre matériaux tout aussi utiles. Il vous appartient de composer votre hôtel à insectes avec vos envies et votre sensibilité.

En ce qui concerne la structure éviter toute utilisation de bois traité et privilégiez du bois brut, non poncé et d’origine locale. Veillez néanmoins à construire une structure épaisse et solide qui se dégradera moins vite dans le temps.

De nombreux sites et notes techniques existent un peu partout sur internet pour fabriquer soi-même son propre hôtel à insectes. Vous trouverez donc forcément votre bonheur. N’hésitez pas non plus à solliciter vos associations et structures environnementales locales ainsi que vos animateurs nature qui seront sûrement de bons conseils pour vous accompagner dans cette démarche.

Les palettes végétales adaptées au territoire

Quelques soit le type de plantations et le choix dans vos aménagements, il est plus qu’intéressant de se baser au mieux sur les milieux naturels environnants et les espèces végétales autochtones qui y résident. Qu’il s’agisse d’arbres, d’arbustes ou de plantes herbacées, les espèces autochtones que vous retrouverez en pleine nature seront adaptées aux différents types de sols de notre région ainsi qu’aux insectes et à toute la biodiversité animale locale. Choisir ces espèces pour vos aménagements permettra facilement la mise en place de vraies niches écologiques.

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) a justement développer un document complet et très pertinent à ce sujet. Il recense les espèces locales adaptées au territoire Girondin en fonction des zones et des types de sols. Un petit guide sympa que vous trouverez directement sur leur site internet à l’adresse :

https://www.cauegironde.com/files/Plantes_adaptees_a_notre_territoire.pdf

Les haies champêtres

Une haie champêtre est une association de végétaux de plusieurs espèces d’arbres, arbustes et plantes locales, composée, si possible de 4 strates (hauteurs) de végétation. Pour être réellement bénéfique tout au long de l’année, une haie doit être composée d’une grande diversité d’espèces végétales offrant des des temporalités de floraison différentes.

Plus une haie est riche en espèces, moins elle sera vulnérable aux attaques des maladies et offrira un riche équilibre pour les oiseaux, insectes et autres animaux.

Une haie champêtre est composée généralement de 4 strates :

- La strate muscinale représentée par les mousses : nidification et alimentation pour les invertébrés

- La strate herbacée souvent représentée par les graminées et plantes à fleurs : sert de corridor biologique (déplacement), de zone de reproduction, d’élevage et d’alimentation pour les invertébrés

- La strate arbustive : sert de lieu de nourriture, de refuge et de reproduction pour bon nombres d’espèces

- La strate arborescente : sert de refuge et de lieu de reproduction privilégié pour l’avifaune (les oiseaux)

Les haies sèches

Savez-vous que l’on peut aussi créer des haies non-vivantes, appelées haies sèches ? Ce type de haies a de nombreux avantages. En premier, va vous aider à solutionner certaines de vos problématiques d’entretien au jardin. En effet, les branches, tailles et tontes que vous comptiez acheminer en déchetterie composeront la structure de votre haie sèche et comme il est interdit de brûler ses déchets verts, la haie sèche vous apporte une solution alternative pour les réutiliser.

Votre haie sèche va donc être composée de bois mort, qui joue un rôle essentiel dans les cycles naturels. Ce bois va se décomposer peu à peu, et servir de gîte et de couvert pour la petite faune, insectes, oiseaux, reptiles ou encore batraciens. Cette nouvelle matière organique également aussi le sol.

En plus d’être un réservoir de biodiversité, votre haie sèche pourra vous servir à délimiter une zone, une parcelle, et fera office de coupe-vent et de zone d’ombrage. Ce faisant, elle conservera l’humidité du sol.

Pour créer une haie sèche, il vous suffit de planter quelques piquets solides en quinconce, espacés de deux mètres et formant un couloir de 50 centimètres à 1 mètre de large en fonction de la place disponible. Il vous suffira ensuite de déposer vos branches et autres matières mortes et de laisser la nature faire le reste. Peu à peu votre haie sèche reprendra vie !

Les arbres

Les arbustes et buissonnants

Les plantes à fleurs et les jachères fleuries

La gestion différenciée des jardins

La gestion différenciée est un principe de gestion raisonnée des parcs et jardins qui tient compte des valeurs environnementales présentes. Elle commence par un inventaire et une réflexion à l’échelle de votre jardin. Quels sont les différents espaces ? Leur orientation ? Leurs valeurs environnementales ? Et surtout, quels sont vos objectifs à vous ?

La gestion différenciée fait donc le pari d’une gestion plus respectueuse de l’environnement sans perte de qualité. Elle remet en question le tout horticole, sans pour autant le bannir. Le principe est d’appliquer à chaque espace le mode de gestion le plus adapté.

Une règle évidente à appliquer en priorité

Bannir tous les produits de traitement, engrais chimiques et pesticides

La phase d’inventaire est primordiale avant d’imaginer toute action car elle vous permettra de comprendre comment fonctionne votre jardin dans sa dynamique autonome. Il faut pouvoir simplement identifier si la végétation spontanée est homogène, s’il y a des plantes à fleurs, des baies, des graminées, etc. En bref analyser la biodiversité déjà en activité chez vous.

Cela vous permettra d’établir les différentes zones que vous souhaitez mettre en place. Vous pourrez ainsi varier entre les zones de plantations, les parties entretenues et celles laissées en dynamique naturelle, sans entretien, pour le plus grand plaisir d’une foule invertébrés.

En termes de gestion et donc d’entretiens il faut trouver le juste milieu entre le fait de ne pas bloquer vos usages sur votre terrain et le fait de préserver au mieux des espaces de biodiversité.

Lors de la première tonte annuelle, tracez de simples chemins et établissez ou mettez au clair vos zones de plantions. Les zones de « non usage » peuvent être laissées toute une saison en dynamiques naturelles. Elles offriront un support de vie pérenne aux pollinisateurs, autres insectes et invertébrés afin qu’ils puissent réaliser, ainsi que les plantes, leur cycle biologique complet. Ces zones devront être néanmoins entretenue une fois à l’automne pour prévenir le développement des ronces ainsi que des jeunes arbres ou arbustes naissant.

Pour le reste de votre terrain, garder juste en tête qu’il n’est pas préférable de mener vos entretiens en une seule fois, laissant peu de chances aux petites bêtes pour échapper à la tondeuse. Phasez vos entretiens et laissez si possible des zones de refuge et de déplacement entre deux zones entretenues.

Ce chapitre n’est qu’une légère préface de ce qui peut être fait à l’échelle d’un jardin pour favoriser la biodiversité. Nous devrions écrire un livre pour pouvoir tout aborder et d’ailleurs d’autres l’ont déjà fait ! N’hésitez pas à vous renseigner car de nombreux ouvrages détaillés existent sur la gestion différenciée, la tonte différenciée, le zéro pesticide ou encore la permaculture.

« La biodiversité doit avoir une place partout où nous vivons »